Travaux Personnels Encadrés:

La Perception

Le cerveau

Structure

Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. Il se situe à l’intérieur de la boîte crânienne et baigne dans le liquide céphalo-rachidien. Il pèse en moyenne 1,4kg. Il commande l’ensemble du système nerveux et contrôle tous les organes du corps. Il est également le siège des fonctions cognitives et est composé de cellules cérébrales (neurones) qui reçoivent et transmettent des informations. Il est divisé en deux hémisphères.

Chaque hémisphère est lui-même composé de quatre parties:

-un lobe frontal qui se charge du raisonnement, du langage et de la motricité;

-un lobe pariétal qui nous permet d’avoir conscience de notre corps et de l’espace;

-un lobe occipital qui intègre les messages relatifs à la vision;

-un lobe temporal qui se charge de l’audition, de la mémoire et des émotions.

Il existe aussi deux lobes internes : le lobe limbique et l’insula.

Schéma représentant la structure du cerveau

Source:https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_(cerveau)#/media/File:Brain_diagram_fr.png

Le cerveau est constitué d’une substance grise en périphérie et d’une substance blanche en profondeur.

La substance grise et blanche du cerveau

Source: http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/brain-spinal-childhood/anatomy-and-physiology/?region=on

La substance grise, ou cortex, est composée de cellules nerveuses (neurones).

Ce sont des cellules spécialisées dans la communication (voir glossaire pour la structure d'une cellule animale) qui possèdent :

-un corps cellulaire prolongé par des dendrites

-un axone qui peut mesurer plusieurs centimètres de long constitué de fibres nerveuses permettant d’établir des connexions avec d’autres cellules (nerveuses ou non) via des signaux électriques.

La connexion entre les neurones se fait au travers d’espaces appelés synapses.

Schéma d'un neuronne

Source: http://www.thierrysouccar.com/bien-etre/info/comment-fonctionne-le-cerveau-386

Les neurones établissent entre eux des liaisons dont le rôle est d’acheminer et de traiter les informations dans l’organisme. Ceci est possible par l’intermédiaire d’influx nerveux et de neurotransmetteurs ou neuromédiateurs (substances chimiques présentes dans les neurones). Sous l’effet d’un stimulus, un influx nerveux se propage le long de l’axone pour parvenir jusqu’au corps neuronal suivant. L’influx nerveux ne pouvant pas se propager à travers la synapse, il induit la libération d’un neurotransmetteur qui se fixe au niveau des récepteurs dendritiques du neurone suivant, générant à son tour un influx nerveux parcourant son axone.

C’est l’établissement de ces réactions en chaîne qui permet de transmettre le message nerveux.

Une synapse

Source: http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-nmda-balance-vie-mort-cellules-nerveuses-10434/

Schéma fonctionnel d'une synapse

Source: http://www.assistancescolaire.com/enseignant/college/ressources/base-documentaire-en-sciences/schema-fonctionnel-d-une-synapse-1_w401i01

La substance blanche qui est le tissu nerveux central interne est principalement composée de fibres nerveuses. Elle relie les différentes aires de la substance grise.

Le cortex cérébral est divisé en différentes aires fonctionnelles. On distingue trois grands types de zones : les aires sensorielles, les aires motrices et les aires d'association.

Schéma du cortex cérébral et ses différentes aires

Source:

http://www.psychologie.fr/images/images_kc/images/Cours/Neurosciences/aires-brodmann.png

Les aires visuelles et auditives primaires analysent respectivement les informations en provenance des yeux pour la vue et des oreilles pour l’ouïe. Les aires associatives, secondaires, jouent un rôle dans l’intégration des informations que reçoivent les aires primaires.

Aires visuelles et auditives primaires

Source: http://toucher92.e-monsite.com/pages/iii-une-fois-dans-le-cerveau/1-le-cerveau.html

Fonctionnement des voies visuelles et auditives

Les cortex visuels et auditifs sont chacun composés d’une aire primaire et de plusieurs aires secondaires.

-

Traitement d'un message en provenance de la rétine

Le signal partant de la rétine est transporté par les nerfs optiques de chacun des deux yeux. Ceux-ci cheminent vers un croisement : le chiasma optique. En ce point, les fibres nerveuses correspondant au champ rétinien nasal de chaque oeil se croisent et se dirigent vers l’hémisphère cérébral opposé de l’oeil duquel il provient.

En revanche, les fibres nerveuses associées au champ rétinien temporal de chaque oeil ne se croisent pas. Chaque hémisphère reçoit donc des informations issues du champ rétinien temporal situé du même côté et des informations issues du champ rétinien nasal de l’œil situé du côté opposé.

Les messages nerveux arrivent dans une région située à l’arrière de chaque hémisphère, le cortex visuel primaire, constitué d’un réseau dense de neurones. Le message est ensuite renvoyé dans différentes aires visuelles spécialisées afin d’être interprété et traité de différentes manières. On obtient alors une image correspondant à l’association de toutes les composantes du stimulus visuel : couleur, mouvement, reconnaissance des formes…

Ainsi, toutes les informations concernant une image sont traitées en parallèle. Les échanges entre l'ensemble de ces aires permettent d’obtenir une perception globale et unifiée.

Schéma représentant le traitement d'un message à partir de la rétine

Source: http://www.assistancescolaire.com/eleve/1L/ens_sciences/reviser-le-cours/la-perception-visuelle-de-la-retine-au-cerveau-1_w101

-

Traitement des messages en provenance de la cochlée

Les fibres du nerf auditif transmettent au cerveau les messages codés dans la cochlée, présente dans l’oreille interne.

Dans le cerveau, plusieurs relais (groupes de neurones) reçoivent un message neveux et le décodent (son fort ou faible, aigu ou grave, localisé dans l'espace...) pour en faire à l'arrivée une perception sonore.

Tout d’abord, les messages nerveux passent par le nerf cochléaire et l’olive supérieure, puis dans le noyau cochléaire qui permet de définir en premier lieu le type du son (cri ou paroles…). Ensuite ils arrivent dans le thalamus, une partie basse du cerveau puis sont transmis par le nerf auditif jusqu’au cortex auditif primaire, situé dans le lobe temporal, via le tronc cérébral. Celui-ci va recevoir un message déjà en partie décodé auparavant, et va ainsi le reconnaître et éventuellement le mémoriser.

De même, le cerveau se doit de coordonner les sons en provenance des deux oreilles. En effet, c’est lui qui va reconnaître et situer dans l’espace la source du son.

Schéma représentant le traitement d'un message à partir de la cochlée

Source: http://mljtpe.ek.la/b-le-son-de-l-oreille-au-cerveau-a106508840?noajax&mobile=1

Les facteurs qui influencent

Les problèmes de l'interprétation de messages: les hallucinations

Il existe une zone de relais, située entre le chiasma optique et le cortex visuel, dans laquelle toutes les fibres des nerfs optiques sont en connexion synaptique avec d'autres neurones qui conduisent les messages jusqu'au cortex visuel. Comme vu précédemment, la transmission du message nerveux se fait grâce aux neurotransmetteurs.

Certaines molécules dites agonistes, possédant une structure similaire aux neurotransmetteurs, en se fixant sur les récepteurs à leur place, altèrent voire créent des signaux nerveux et modifient la perception, ce qui génère des hallucinations. Les hallucinations acoustiques et visuelles peuvent également être liées à une lésion cérébrale, une destruction du tissu nerveux entraînant ici un déficit dans la perception ou la sensibilité.

Les hallucinations peuvent aussi survenir dans un contexte de fragilité du sujet (maladie mentale) qui engendre un trouble de la perception.

Diverses malformations comme une malformation artério-veineuse cérébrale congénitale peut ausi causer des troubles de la vision voire des hallucinations visuelles ainsi que des acouphènes. L’hydrocéphalie (accumulation du liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau) peut être responsable de troubles de la perception auditive et visuelle par anomalie du développement du chiasma et des nerfs optiques.

En outre, des maladies génétiques comme le syndrôme de Kallman-de Morsier peuvent comporter des symptômes tels qu’une incapacité à voir en couleurs, qu’une atrophie du nerf optique et qu’une surdité nerveuse.

A la naissance, nous possédons tous une structure cérébrale similaire. Or le cerveau s’adapte, permettant l’apprentissage.

La plasticité cérébrale est le mécanisme par lequel notre cerveau est capable de modifier sa structure et ses fonctions au contact de l’environnement : le cerveau réorganise ses connexions nerveuses et en crée de nouvelles au cours ses expériences. L’augmentation ponctuelle d’information qui traverse un neurone peut affecter durablement sa structure et sa réponse à des stimuli.

Si les aires cérébrale destinées à certaines tâches ne sont pas sollicitées pour cette fin, elles sont par la suite allouées à d’autres fonctions plus utilisées. Ainsi, une personne aveugle aura une meilleure ouïe et un toucher plus sensible car ses aires visuelles, qui ne sont plus sollicitées, seront reconverties en faveur de ces deux sens. Les changements qualitatifs et quantitatifs des liaisons affectent l’efficacité du traitement des signaux nerveux de perception.

A la naissance, le système sensoriel est immature, son développement via la plasticité cérébrale dépend de plusieurs facteurs. L’état des organes et les stimuli externes agissant sur cette plasticité.

Il faut cependant noter que la plasticité cérébrale est plus importante durant les premières années de la vie, où les sens se développent. David Hubel et Torsten Wiesel l’ont mis en évidence. Après avoir suturé l’oeil d’un chaton dès les premiers jours de sa vie jusqu’à l’âge adulte, ils ont constaté que le nombre de neurones actifs correspondants à l’oeil suturé était anormalement bas tandis que celui de l’oeil ouvert était anormalement élevé : on observe ici le phénomène de compensation découlant de l’absence d’une expérience visuelle normale qui affecte définitivement le câblage neuronal.

Il est donc nécessaire de traiter certains troubles de la vision dès le plus jeune âge pour éviter des problèmes irréversibles. En effet, dans le cas du strabisme, par exemple, les axes visuels qui ne sont pas parallèles causent une vision double (diplopie). Le cerveau de l’enfant, pour remédier à ce défaut de perception, va ignorer une partie des signaux en provenance d’un des deux yeux. Cela cause non seulement l’absence de vision en relief, mais aussi le syndrome de “l’oeil paresseux” ou amblyopie : l’oeil dit paresseux va progressivement perdre sa vision. En dépistant puis faisant travailler l’oeil paresseux suffisamment tôt, il est possible de retrouver une vision normale : on maintient les liaisons cérébrales susceptibles de dégénérer. Si cela est pris en charge trop tard, il n’est plus possible rectifier la vision car les connexions nerveuses associées à l’oeil auront totalement dégénéré.

Cela s’applique également à l’audition. En effet, un enfant souffrant de surdité liée à des otites séreuses récurrentes aura par la suite des troubles de l’audition, des difficultés de langage et de reconnaissance des sons, ce qui ne sera pas le cas si ces otites sont traitées à temps.

Lors d’un apprentissage, les stimuli environnementaux répétés permettent de former de nouvelles connexions neuronales ou de les renforcer. Par exemple, la capacité à différencier les notes de musique sans référence peut s’acquérir avec un entraînement régulier.

Il faut toutefois prendre en compte l’aspect psychologique de la perception.

Un état émotionnel anormal affecte la façon de voir et d’entendre. Par exemple, une personne soumise à une forte peur peut, sous l’effet de certaines hormones comme l’adrénaline, avoir une dilatation pupillaire responsable d’une vision floue et d’une vision en tunnel.

De plus, l’association de perceptions à des jugements ou des émotions peut les exacerber ou les atténuer. Le cerveau filtre inconsciemment les informations qui lui parviennent : la vue et l’ouïe ne font pas exception. Ainsi, lors d’une fête, une personne ne pourra pas distinguer les voix de l’ensemble des convives. Cependant elle pourra entendre nettement la voix d’une personne familière et suivre sa discussion, même si son volume est inférieur à celui des discussions de l’ensemble de la salle.

Lorsqu’une personne associe une pensée négative à un bruit, qu’il soit interne (battement de coeur, respiration…) ou externe (bruit de moteur…), elle ne parvient plus à le filtrer, ce qui engendre un cercle vicieux : la personne fixe son attention sur le bruit et ne peut plus l’ignorer. S’en protéger de façon trop importante (bouchon d’oreille, évitement du bruit…), peut conduire à une hyperacousie, c’est-à-dire une hypersensibilité à un ou des sons. Un tel mécanisme est parfois lié à l’apparition d’acouphènes.

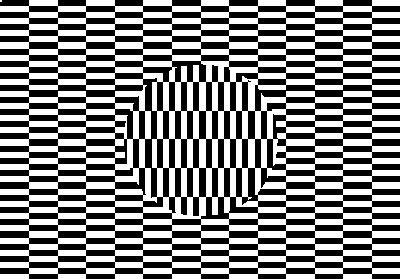

En outre, le cerveau traite les phénomènes qui l’entourent comme des ensembles structurés. Le cerveau perçoit des formes dans une partie informe. Une forme est la conséquence de la distinction spontanée entre figure et fond. Cette distinction dépend de plusieurs facteurs : les éléments ayant une continuité, une proximité ou un destin commun (même trajectoire...) sont regroupés. Pour la vision par exemple, le cerveau perçoit d’abord les composantes élémentaires en une ou deux dimensions, puis les rassemble pour finalement aboutir à une représentation plus élaborée en trois dimensions que le cerveau reconnaîtra sous d’autres points de vue. C'est ce que fait notre cerveau losque l'on voit une illusion d'optique sauf que celui-ci aura plus de difficulté à l'interpréter. La représentation est ensuite confrontée à des images mentales stockées dans la mémoire à long terme.

De la même façon, les sons perçus sont comparés aux sons connus.

La familiarité avec une forme joue donc un rôle important dans sa reconnaissance. L’apprentissage influence ainsi la perception des ensembles. On ne perçoit pas les mots d’un langage avec lequel on n’est pas familier comme des ensembles structurés et cohérents mais comme des bruits. Écouter régulièrement la langue en question permet d’améliorer sa compréhension du langage parlé. De la même façon, quand on commence l’apprentissage de la lecture, la reconnaissance des lettres est difficile, puis avec de l’entraînement, on distingue les mots dans leur ensemble.

Toutefois, certaines personnes perçoivent des stimuli mais sont incapables de les reconnaître : c’est ce qu’on appelle l’agnosie. Cela peut concerner la perception des formes, des couleurs pour les agnosies visuelles et la reconnaissance des sons ou des mots pour l’agnosie auditive. Cela peut survenir à la suite de lésions dans les lobes temporal, frontal et occipital. Le cerveau est incapable de former des ensembles reconnaissables ou de différencier des sons ou images. Il existe par exemple la prosopagnosie, c’est-à-dire lorsqu’un individu est incapable de reconnaître les visages familiers bien qu’il perçoive leurs parties (nez, bouche…) séparément et reconnaisse les personnes par le biais d’autres moyens comme les vêtements où la démarche. Dans le cas de l’agnosie des sons, le sujet ne peut pas identifier les sons de l’environnement et peut les confondre entre eux mais il perçoit la parole. Les fonctions visuelles et auditives ne sont donc pas entièrement compromises.

Notre perception se trouve donc également affectée par notre vécu, nos habitudes et nos émotions.

La plasticité cérébrale et l'apprentissage, une modification des liaisons entre neurones

Schéma de la plasticité cérébrale et image d'un neurone ayant établit des connexions

Un exemple d'illusion d'optique

Source: http://www.topito.com/top-illusions-optique-impressionnantes

Le saviez vous?

Notre ventre possède 500 millions de neurones: c'est le système nerveux entérique qui permet de gérer le système digestif.